- RU

- EN

- тел. 8 (39144) 2-30-17

- e-mail: biblio.ast@mail.ru

- https://vk.com/club217208596

- https://ok.ru/profile/591612045605

«Чужую боль он мерил со своей»

01 мая 2020

Мы публикуем фрагменты воспоминаний о Викторе Астафьеве – его друзей, коллег, земляков. И людей, чье знакомство с писателем было недолгим и почти случайным.

Некоторые из цитируемых материалов были впервые записаны сотрудниками Библиотеки-музея В.П. Астафьева. Часть из них включена в сборник воспоминаний о писателе «И открой в себе память», подготовленный при непосредственном участии Библиотеки-музея.«Это был крестьянин на своей полосе»

Первый рассказ, «Гражданский человек» (позже названный «Сибиряк»), Виктор Астафьев написал за несколько часов – в ночь с 1 на 2 декабря 1950 года, в маленькой вахтерской комнатке Чусовского мясокомбината. С этого начался путь Астафьева как писателя.

Потом было несколько лет работы в редакции газеты «Чусовской рабочий» и на Пермском областном радио, публикации рассказов в периодике, затем и в книжных издательствах (первый сборник рассказов, «До будущей весны», вышел в Молотовском книжном издательстве в 1953 году).

В 1959-61 годах Виктор Астафьев учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. Там и познакомился с писателем Сергеем Шумским.

«Землячество, несомненно, определило наши добрые дружеские отношения с В. Астафьевым на многие годы. Хотя слово «дружеские» в прямом его понимании здесь не совсем уместно, поскольку мы просто не могли подходить быть друзьями: Виктор Петрович был старше на целых десять лет и смотрел на меня хоть и ласково, доброжелательно, но требовательно, строго, с высоты своего возраста участника Великой Отечественной войны, ну, и житейского и писательского опыта, – пишет Шумский. – Он состоялся к этому времени как личность, как писатель, был признан и уважаем. После публикации повести «Звездопад» о нем много писали и говорили. Я сразу прочел повесть взахлеб, и меня потянуло к земляку».

Сергей Шумский вспоминает, как впервые побывал у Астафьева. Виктор Петрович сидел за столом, обложившись книгами и тетрадками:

«– У меня, Серега, грамотешка небольшая, ха-ха!.. – похохатывал он сам над собой. – Никаких высших и средних я не кончал... так по коридорам малость потолкался... Вот и умнею рядом с книжками, ха-ха! А дураку где умнеть? «Язы-ыко-зна-ание, – медленно, с помощью пальца, прочел он на обложке книги. – А какая это на хрен наука о языке, скажи мне? А? Язык не знать надо, а чувствовать. Вон моя бабка не могла прочесть ни одного слова, а говорила – заслушаешься».

Но в этих словах Астафьева юмора и самоиронии было, конечно, куда больше, чем истины.

Агнесса Федоровна Гремицкая, много лет работавшая с Астафьевым как редактор и дружившая с его семьей, говорила о Викторе Петровиче как о человеке, безмерно талантливом от природы, который «сделал себя сам».

«Его судьба могла сложиться совершенно иначе, в беспризорном детстве он был на самом дне жизни и мог там и остаться. Бог наделил его талантом, чувством слова, красоты, любовью ко всему земному – птицам, травам, людям, но сделал он себя сам, – пишет Агнесса Федоровна. – Виктор Петрович необыкновенно много читал (и это при одном-то глазе, да еще и рукописи подсовывали, не щадили). На полках его личной библиотеки вся классика, русская и зарубежная, книги по искусству, редчайшие издания, словари, энциклопедии, книги по истории Великой Отечественной войны. Собственное системное чтение – вот его университеты».

Все, кто знал Астафьева, говорят и о том, какой это был труженик, насколько был требователен к себе как писатель, как работал над, казалось бы, совершенными произведениями, как перерабатывал уже изданные.

Агнесса Гремицкая вспоминает, например, такой эпизод. Только что подписан в производство «Последний поклон» (уже в трех книгах), рукопись ушла в типографию.

«Но не прошло и двух дней, как я отправила рукопись в типографию, звонит Виктор Петрович:

– Беги скорее, забирай книгу обратно, я тебе новое описание восхода солнца на Енисее отправил.

Задерживаю рукопись. Получаю новый текст главы «Предчувствие ледохода». Это шедевр, классика. Солнце-ярило встает над Енисеем. Радуется, что начинается работа на земле – необходимая, долгожданная, новый виток жизни. Сияй, солнышко!..»

Или рассказ «Далекая и близкая сказка», открывающий «Последний поклон». Это ведь «уже классика», замечает Гремицкая, однако перед очередным переизданием Астафьев вновь его правит.

«…Готовим к сдаче третий том 6-томного собрания «Молодой гвардии», и начальную страницу с его вычеркиваниями и правкой приходится отдавать на перепечатку. Он убирает красивости, освобождается от излишней литературности, вычурности, неточности. То же самое со второй страницей текста», – рассказывает она в своих воспоминаниях.

Повесть «Пастух и пастушка» выдержала шестнадцать авторских редакций.

«И вот сдача повести в первом томе молодогвардейского собрания. Он опять «проходится» по началу – делает его более сдержанным, лаконичным. <…> По этой редакторской правке самого автора должны учиться студенты литинститута в постижении – а что же такое есть литературное мастерство, – пишет Агнесса Гремицкая. – Однажды мне позвонила одна аспирантка: – А вы не расскажете, как работал Астафьев над повестью «Пастух и пастушка» и что он в ней делал? – Не расскажу. Положите рядом два текста – 1979 и 1991 годов и сравнивайте строчка за строчкой, тогда и догадаетесь. И так все редакции. Вот вам и диссертация!»

Журналистка Надежда Козлова, близко общавшаяся с Виктором Петровичем и Марией Семеновной, в своих воспоминаниях называла Астафьева «редкостным пахарем, работником, крестьянином на своей полосе». Ничто не могло, не имело права отвлечь его от главного занятия.

«Помню, как-то в Овсянке, где Виктор Петрович работал над романом «Прокляты и убиты» и куда я ему по пути домой в Дивногорск завозила почту, он, выходя из-за рабочего стола, обратил внимание на свои дрожащие руки:

- Посмотри, до чего доработался – тринадцать часов за столом! – вспоминает Козлова о той встрече. – Военный роман, к которому подступался Виктор Петрович четверть века, его измучил – физически, морально. Маленький его кабинетик в Овсянке весь был завален картами, выписанными из разных библиотек страны книгами, историческими справками. Имелись здесь даже присланные из-за границы личные дневники немецких генералов! Что за личностная, творческая мощь наличествовала в человеке! Не молодом, не очень здоровом, израненном на войне, с контуженой больной головой? И что держало его в литературе и жизни? Не иначе, как само литературное творчество, жгучий интерес к жизни и людям».

Красноярский журналист и писатель Александр Щербаков приезжал к Астафьевым в Вологодскую область, когда Виктор Петрович работал над «Царь-рыбой».

«Работа шла таким образом: Мария Семеновна печатала главу на машинке, Виктор Петрович, вычитывая, снова правил её и отдавал на перепечатку. Таких перепечаток бывало несколько, покуда текст не устраивал автора. Но спустя некоторое время, он нередко вновь возвращался к нему – и опять начинались перепечатки. Такое выдерживало только «фронтовое» терпение Марии Семеновны. И то, впрочем, не всегда», – писал Щербаков.

Он вспоминает такой эпизод:

«Помнится, когда мы возвращались с Виктором Петровичем от реки Кубены с рыбалки, он вдруг, прервав на полуслове разговор, указал на свою усадьбу и проворчал:

– Смотри, Маня опять в огороде копается. Лишь бы не печатать! Я чуть со двора – она тут же шурсь из-за машинки!

Впрочем, ворчание его было добродушным. Он понимал тяготу каторги, на которую обрекал жену-помощницу».

О значении Марии Семеновны в жизни Виктора Петровича сказано вроде бы много – и все равно недостаточно. И дело не только в том, что она была первым читателем и первым критиком Астафьева, его машинисткой и секретарем-референтом. Агнесса Гремицкая в воспоминаниях, написанных при жизни Марии Семеновны, называет ее «крепостью» Астафьева: «Не зря он поверил в нее и отважно пустился с ней в свое послевоенное семейное плавание».

«Она родила ему трех детей. Она вырастила и воспитала дочь и сына, вырастила и воспитала внуков, заменив им рано умершую мать – свою дочь Ирину.

Она все годы была ему другом. Разбитый, опустошенный, униженный ли кретинами-редакторами и цензорами, перепив лишнего в случайной компании, он приползал в эту свою крепость – к Марье, которая выслушает и рассудит – как быть, как поступить. <…>

Через ее руки, через ее пишущую машинку прошли все тысячи страниц его сочинений. А ведь многие свои произведения он нередко не раз переписывал, добиваясь совершенства. И все это перепечатывала Марья. <…>

Она сама стала писательницей. А он нередко использовал ею рассказанные сюжеты, поднимая их на свою, астафьевскую высоту.

Она вела его дом, держала его тыл.

Опустела крепость – осталась в ней одна Марья.

Чем она дышит? – воспоминаниями о муже, новыми книгами Виктора Петровича, которые не перестают выходить, огромным желанием жить дальше и своими молитвами.

В маленькой спаленке Марии Семеновны в красном углу огромная икона Божией Матери. Закончив день, уже готовясь ко сну, в одной ночной рубашке, Марья, как всегда, творит свою ежедневную вечернюю молитву, молится о всех, кто ей дорог. Встает с благодарностью к Господу за то, что продлил жизнь».

«Читай, учись, смотри»

Внимателен (но и требователен) Астафьев был и к молодым коллегам, присылавшим Виктору Петровичу свою прозу для отзыва. А лучшим «учебником для молодых писателей», по воспоминаниям Агнессы Гремицкой, считал произведения Гоголя, которого и сам называл своим любимым писателем: «Читай, учись, смотри, там на всех и всего хватит. Да ведь они читают какие-то подметные листочки и классику знают совсем плохо, да и текущую литературу знают мало, в основном жалуются на то, что их не печатают, и мечтают разбогатеть посредством пера».

Роберт Балакшин познакомился с Астафьевым в Вологде, куда в 1969 году переехали Виктор Петрович и Мария Семеновна.

Балакшин, в то время начинающий писатель, в своих воспоминаниях признавался: «Писать хотелось. А писать было не о чем. Жизненного–то опыта никакого. О чём писать: вспоминать детство, техникум да армию?»

Тем не менее он попросил тогдашнего председателя местной писательской организации показать Астафьеву его, Балакшина, рассказы. А через некоторое время сам дозвонился Виктору Петровичу, чтобы узнать его мнение о написанном. Как оказалось, рассказы Астафьеву никто и не думал передавать, и Виктор Петрович пообещал узнать, в чем там дело.

Через некоторое время Балакшин вновь набрал номер писательской организации.

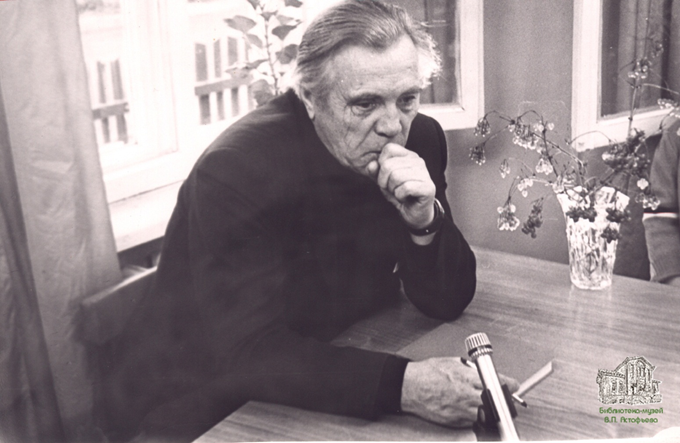

«Я позвонил из телефона-автомата, спросил об Астафьеве, а Виктор Петрович сказал, что это он и есть. Я назвал себя, он сказал, что всё прочёл, и, если я могу, чтобы приходил в писательскую организацию. Через пять минут я был там, – вспоминает Балакшин. – Крепкий с крутыми плечами человек, впечатление крепости и силы, и мне показалось, что он высокого роста, а, оказалось, я даже немного повыше его. Поговорил со мной тепло, сказал, чтобы о войне я не писал, а писал о том, что знаю, что сам пережил. А я попробовал описать чувства солдата перед атакой. Конечно, всё у меня получилось книжно и наивно. Ушёл от него с радостным чувством».

В дневниковой записи за 1970 год Роберт Балакшин вновь описывает разговор с Астафьевым о том, стоит ли молодым писателям касаться военной темы:

«Про войну говорили. Днепр форсировали, тонули гроздьями, рёв над рекой стоял. Я тотчас бойню в Риге представил ( нас водили на экскурсию на мясокомбинат, когда в армии служил ), и представил, что в Днепре ревут животные. Они уже не люди, они умирают, погибают. Я содрогнулся. Вот тебе и одно слово – рёв. Он сказал, что мне никогда не представить войны, и не нужно, и вообще не нужно быть на войне, даже на этой. Если не был на войне, то не надо, и лучше писать не о войне, а о любви. И никогда не передать войны, всё приблизительно, всё рядом. Это страшно, это жестоко».

Довольно тесное общение Виктора Астафьева и Роберта Балакшина продолжалось много лет. Хотя дружбой его не назовешь. Балакшин, приходя к Астафьеву за советом, получал не только поддержку, но иной раз, по его выражению, и «ушат холодной воды», а то и «разгром». В некоторых дневниковых записях Роберт Балакшин признается в не самых добрых чувствах, возникавших у него в то время к его учителю: «А чему он меня научит? Или я пишу действительно очень плохо, или он не понимает»; «Он говорит, что «Младший мой брат» не рассказ, но у него в «Затесях» половина не рассказы»; «Мне унизительны хождения к нему, эта растрата времени и нервов, и не хочу я ходить, но без него не пробиться, и что ж, выходит, терпеть»; «Он говорит мне это, и я не могу посмотреть на него, мне зло, тяжело и обидно»; «ВП – неестественный писатель, стремится чем–то поразить и слова (глаголы) на конец предложений ставит, и выдумывает какие-то «современные пасторали», хотя это самая обыкновенная повесть, и «повествование в рассказах», ну, это уж совсем анаконда какая–то».

Но затем Балакшин сам себя корит за подобные мысли: «Ведь как начнёшь видеть в ВП человека, и человека отзывчивого, понимающего, то сразу с души спадает кожура». И признается в том, какую пустоту почувствовал после отъезда Астафьева в Красноярск в 1980 году.

Не принял Роберт Балакшин и взгляды, которые Виктор Петрович высказывал в последние годы жизни. Но время сгладило все противоречия, и Астафьев навеки остался для Балакшина Великим Учителем.

«Я отношусь к Виктору Петровичу с великим почтением, и так же, как не могу публично сказать ни одного осудительного слова об отце с матерью, о братьях и сестре, о жене и детях, хотя у каждого из них есть недостатки, так я не скажу ничего подобного и о Викторе Петровиче», – пишет он.

Бывало и по-другому: Астафьев сам обращал внимание на прозу молодых и начинающих, без каких-либо просьб с их стороны, и старался поддержать подающих надежды литераторов.

Михаил Кураев, питерский писатель и сценарист, мысленно перебирает «два десятка писем Виктора Петровича», адресованных ему, и рассказывает о самом первом, совершенно неожиданном, полученном летом 1993 года:

«Вот оно, первое письмо из Овсянки. От Астафьева! Что за дело Астафьеву до меня?!.. Конверт не разрезан, а растерзан, словно я его в нетерпении вырывал из чьих-то рук… «Уважаемый Михаил Кураев! (отчество не знаю, извините)….» Оказалось, что роман «Зеркало Монтачки», только что опубликованный в «Новом мире», пришелся Виктору Петровичу по сердцу. Он обрушился на меня всей, казалось, невозможной среди писательского клана, безоглядной щедростью своей читательской души, радостью коллеги за неведомого до той поры «уважаемого Михаила Кураева». К этому времени я уже шесть лет был «в писателях», уже привык к рассчитанной сдержанности коллег. И вдруг: «С восторгом читал весь роман, но пляску Иванова, да и всю свадьбу в семьдесят второй квартире еще и со слезами умиления. Какие люди! Какой народ! – спасибо…» Да что народ, народ у меня в романе обыкновенный! А вот вы, Виктор Петрович, едва ли и сами знаете, что значит получить от недосягаемого мастера этакое товарищеское приветствие!»

Михаил Кураев вспоминает, что Виктор Петрович всегда умел людей «обернуть к себе лучшей стороной».

«А мы и сами рядом с ним не то чтобы специально прихорашивались, но непроизвольно подтягивались, чтобы так или иначе не ударить в грязь лицом нелепой позой, фальшивой нотой, или нарочитым словом», – пишет он.

По воспоминаниям Кураева, Виктор Петрович был «щедр, внимателен, по-товарищески прост и предупредителен в обхождении» ко всем молодым писателям, да и к людям вообще:

«Разность в возрасте, разность профессиональных весовых категорий, разная почва, взрастившая всех нас, его молодых коллег, несоизмеримый жизненный опыт не становились препятствием на пути друг к другу».

Но кроме умения разглядеть талант, Кураев видит и еще одну причину того, почему столь искренне и внимательно Астафьев относился к молодым коллегам:

«В последние годы, как мне кажется, требовало исхода его далеко не в полной мере реализованное отцовство. Он радовался, если у нас что-то получалось, спешил об этом сказать, но не наставничал, не учительствовал, не пророчествовал. Он дарил нам, мне, возможность прикоснуться к его жизни, рассказывал много и удивительно живо. Чаще всего в письмах делился тяготами и радостями труда над очередной вещью…»

Но действительно ли было это причиной заботы Виктора Петровича о молодых писателях? «Теперь не спросишь, да и едва ли бы он признался», – замечает сам же Михаил Кураев.

«Он смотрел в лица людей»

Не все из тех, кто знал и любил Астафьева, готовы делиться воспоминаниями об обыденной, бытовой его жизни. Так, Виктор Прохоренков, писатель и врач (в прошлом – ректор медицинского института) подобное явно не поддерживал:

«В последние дни прочел некоторые воспоминания об Астафьеве и понял одно: чтобы писать воспоминания о таком человеке, нужно духовно до этого акта дорасти. Для меня воспоминания об Астафьеве – это, прежде всего, мысли о его книгах, его творчестве. Не один раз я встречался с писателем, разговаривал с ним, сидел в каких-то президиумах и комиссиях, видел его гуляющим по берегу Енисея, но он всегда для меня был и остается неприкосновенным великим русским писателем. И это мешает моему глазу искать какие-то бытовые мелочи и подробности, которыми полны сегодня публикации о Викторе Петровиче».

Даже когда в начале 80-х Прохоренков и его коллега Сергей Попков консультировали Астафьева по медицинским вопросам, им и «в голову не приходило, что с гениальным писателем можно вести бытовые разговоры».

«Помню лишь (врач всегда отмечает это профессионально) какую-то естественную целомудренную стеснительность при осмотре, которую Виктор Петрович старался прикрыть шуткой: «Ой, ребята, я же дома не ту ногу вымыл!» И засмеялся, да нет, захохотал, запрокинув назад голову и одновременно вытирая платком глаза. И так естественно прозвучала эта шутка, придуманная когда-то Ильфом и Петровым. Так и хочется сказать, да не суйтесь вы под стол писателя, вы на столе, на исписанных листочках ищите всё, что касается его нравственности и добродетели», – пишет Виктор Прохоренков.

Житейских подробностей касаться и не будем. Но отметим: все, кто знал Астафьева, вспоминают: когда он общался с «простыми людьми» (кстати, сам Астафьев очень не любил это выражение), вряд ли можно было заподозрить в Викторе Петровиче именитого писателя.

«Никогда ни у кого я не наблюдала такой чуткости к людям. Деревенскому ли бичу, старухе, ребенку, крупному ли чиновнику, государственному деятелю. Полагаю, везде, где бы ни был – в России, за рубежом – смотрел в лица людей. Они были ему интересны, – пишет Надежда Козлова. – Это составляло суть его характера, как человека и как художника. Несомненно, Виктор Петрович очень любил людей. Любовно выписывая своих героев, в основном из народа, приподнимал их над бытом, убогостью жизни».

«У него было удивительная способность: только заговорит с человеком, и тому кажется, что они знакомы вечность, давно свои», – замечает и Агнесса Гремицкая.

Она же вспоминает такой случай.

«Работаем над Собранием. Я в большой гостиной – рядом с входной дверью в квартиру.

Звонок.

Мне идти ближе всех. Открываю.

В дверях – высокий молодой человек:

– Мы к Астафьеву…

– Проходите…

– Да нет, у нас еще один человек в машине, он без ног.

Это вечер 23 февраля.

– Виктор Петрович, – говорю я, – там вас спрашивают молодые люди.

Без слов напяливает в прихожей свою дубленку, красный шарф, шапку на голову, на улице мороз, – и уходит с высоким незнакомым парнем.

Его не было часа полтора.

Наконец, поднялся.

Грустный. Чужую войну и боль мерил со своей».

Астафьеву приходили сотни, а то и тысячи писем со всей страны. И на все он отвечал. По воспоминаниям Надежды Козловой, это было взято у Виктора Петровича за правило: почти каждый день «ручкой по бумаге» писать ответы на корреспонденцию. Астафьев, пишет Козлова, помнил об этих письмах и их авторах, о рассказанных ими событиях, высказанных мыслях… А ведь сколько их было!

«Настоящим потрясением лично для меня были увиденные читательские письма. Толстенные амбарные папки – двадцать или тридцать папок, завязанных по старинке шнурочками. Раньше я видела эти папки, собираемые Марией Семеновной на стеллажах архивной. Они рядами покоились под самым потолком. Полагала, что в них рукописи, документы. Но что в таком громадном количестве могут оказаться письма – просто от людей, от читателей – такого в голову не приходило, – вспоминает Надежда Козлова. – Люди, обыкновенные наши русские люди, не коллеги-писатели (их эпистолы хранились совсем в другом месте) писали В.П. Астафьеву как писателю и человеку. Размышляли, сообщали о самом заветном, потаенном в душе и жизни, обращались к нему как к очень близкому другу».

Астафьева, рассказывает она, отличала удивительная чуткость к собеседнику, человека он читал как открытую книгу. И многое помнил о каждом.

«Поразительно, сколько народу вбирали его душа и память. Сколько помнил он имен и лиц, наверное, тысячи, десятки тысяч <…>. Поразительным было даже не то, что все эти люди как бы пребывали в его сознании, но и памятливое, внимательное его к ним отношение. Вдруг весточка – письмецо с открыткой из-за границы, где отдыхал Виктор Петрович. Или телефонный звонок – тебя сегодня с рожденьицем! На скольких похоронах перебывал Виктор Петрович, отдавая последнюю дань родным, коллегам, просто хорошим знакомым. А какие проникновенные слова писал в автографах так щедро раздариваемых книг!»

Надежда Козлова подчеркивает: Астафьев не мог бы постоянно жить в Москве, его место было – среди людей. Ее мнение разделял и Александр Щербаков. Он побывал у Астафьевых, когда Виктор Петрович и Мария Семеновна жили в деревеньке Сибла под Вологдой. В Сибле было всего-то двенадцать домов. В крайнем, что на взгорке, и жили Астафьевы.

Виктор Петрович, писал Щербаков, «не отдыхает, не гостит, а именно живет, как нормальный сельский житель. Ходит в сапогах и фуфайке, колет нормальные дрова, носит воду из колодца нормальными ведрами, возделывает скромный огородчик, пишет за широким деревянным столом, читает с машинки страницы будущих книг, отпечатанные его женой и помощницей Марией Семеновной. По вечерам на бревнышках беседует с соседями-крестьянами. Изредка рыбачит в реке Кубене, охотится на дичь в окрестных лесах: на петельке его фуфайки постоянно подрагивает маленький манок на рябчика…»

Во время той встречи Астафьев признался ему: не может нормально работать в городской квартире. Чтобы сосредоточиться, нужны ему тишина, одиночество и то окружение, которое он и нашел в Сибле.

Но, вспоминает Щербаков, была и еще одна причина, по которой Виктор Петрович облюбовал эту деревеньку.

«За окном серебрится излука Кубены, по-весеннему стремительной и полноводной. По ней плывет молевой лес. На крутых берегах темнеют тополя, теснятся березняки, с редкими вкраплениями зеленоватых сосен. За деревьями проглядывают дома соседнего сельца Пусторамие.

– Похоже на наши места? – с тревожною ноткой спрашивает Виктор Петрович, перехватив мой взгляд.

<…> Теперь я понял, почему он остановился именно здесь. Эти увалы, этот смешанный лес и особенно эта небольшая, но быстрая река, рассекающая их, пусть отдаленно, но в самом деле напоминают не то Ману, не то Бирюсу, не то один из енисейских протоков.

Все думы, воспоминания, литературные замыслы неизменно связаны у него с енисейской землей, с красноярцами. «Как у нас говорят», – частенько подчеркивает он в беседе, употребив иное сочное и колоритное, явно сибирское словцо. А запас таких словец у него неиссякаем и удивителен при столь долгой разлуке с родными берегами. Впрочем, разлука эта только внешняя, так сказать, географическая, внутренне же, духовно он живет вместе с нами, сердце его имеет постоянную красноярскую прописку».

«Долгий путь к Астафьеву»

Агнесса Гремицкая вспоминает, как после похорон Астафьева читала друзьям, пришедшим проститься с Виктором Петровичем, текст, который он предпослал по просьбе редакции журнала «Путеводная звезда» ко второй публикации «Последнего поклона» (№11-12 за 2000 год).

«…Когда я, поклонившись праху самых любимых людей, стою над родными могилами, какое-то, отстраненное от всего, успокоение, смиренное чувство охватывает мое сердце, и все, что происходит вокруг, кажется мне таким мелким, суетным и быстро проходящим в сравнении с этой надмирной вечностью. И снова, и снова память высвечивает прошлое, и прежде всего ясноликое детство, которое всегда счастливо, что бы на свете ни происходило, что бы с людьми ни делали тираны и авантюристы, как бы ни испытывала, ни била людей судьба… Когда стал вопрос, где строить сельский храм вместо порушенного в тридцатые, злобно неистовые годы, я показал на уголочек земли рядом со старым кладбищем. И стоит он, младенчески светлый, из тесаных бревен храм Божий. В святые праздники над ним звучат колокола, а вечерами в нем удаленно теплится огонек, будто вместе собранные души моих односельчан и родичей светятся из дальней, непостижимой дали. В порушенном храме крестили меня, в этом, вновь возведенном, завещал я отпеть и меня. Жизнь прекрасна и печальна, повторю я за одним великим человеком. Вот об этой радости и печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока дышу...»Эти светлые строки Астафьев написал в середине 2000 года. Тем больше поразила многих одна из последних записок, адресованная Виктором Петровичем самым близким людям. Он озаглавил ее «Эпитафия»: «Я пришел в этот мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье. Виктор Астафьев».

«Откуда такой «мрак в конце тоннеля»? Что так сломало «весёлого солдата» в конце жизни? Или это болезнь дала о себе знать? – задается вопросом Виктор Прохоренков. – Не понимаю. Ведь это последнее слово, предназначенное тем, кто остался, в том числе родным внукам. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Что такое шесть строчек и 15 томов прозы? Там, в многотомии фраз и строчек, нужно искать то, что хотел сказать нам наш великий земляк».

В том, что слова Астафьева показались ему не только «безмерно горькими, но, прежде всего, неожиданными», признается и Михаил Кураев.

Но, замечает он, сейчас, когда жизнь Виктора Петровича Астафьева завершена, «когда он уже не сможет ни добавить, ни исправить ни единого слова им сказанного и написанного, возникает новый контекст»: «Вдруг я поймал себя на пугающей мысли. Это вовсе не «эпитафия», это эпиграф, эпиграф к собранию его сочинений. Эпиграф, вскрывающий трагический смысл самых поэтических, самых просветленных его созданий», – пишет Михаил Кураев.

«Рядом был мудрец. Поэт. Житель и великий заступник Земли, преданной на закланье, – продолжает он. – Он ушел, благословляя воспетые им леса, долины, нивы, горы, воды… Оставил печаль и свою веру в то, что печаль – это «тихий свет сердца человеческого». И без этого света так легко сбиться с пути, так легко забрести, или дать себя завести в чертову нежить. Все суетное и земное для него кончилось. Нам, тем, кто придет за нами, предстоит долгий и жизненно необходимый путь приближения к Астафьеву».